Ich sehe zum wolkenverhangenen Himmel. Es ist ein Herbstwochenende, wie es eines von vielen ist. Vor zwei Jahren hast du mich ein letztes Mal begrüßt, als ich dich besuchte. So viele Erinnerungen. So viele Geschichten. Ich bin Schriftsteller, ich habe die Verpflichtung, sie zu notieren. Wie ich es bereits bei Mutter machte.

Vor exakt zwei Jahren war es, am 18. Oktober, als mich der Anruf erreichte. Ich war gerade in der altehrwürdigen Hauptkanzlei des Hauses angekommen, am frühen Morgen, saß im Bürostuhl und sah zum Haupteingang des Museums. Ich tagträumte über die Idee eines Erinnerungsarchivs, das ich dem Direktor am nächsten Tag vorstellen wollte, als ich überrascht das Telefonat entgegennahm und mir eine fremde Stimme in einem leisen, sanften Ton mitteilte, dass du dich verabschiedet hättest und ich dich nicht mehr besuchen würde können. Dein Leidensweg war damit zu Ende.

Zwei Tage davor – erinnerst du dich noch? – guckten wir gemeinsam eine Folge der Rosenheim-Cops, die mir gar nicht mal so schlecht gefiel. Ich entsinne mich, dass du mich mit verwunderlichen Augen angesehen hast, als ich ins Zimmer und an dein Bett trat. Ob ich nicht mit Mutter fortgegangen sei, hast du mich gefragt. Ich versicherte dir, dass dies nicht der Fall sei. Aber du hast noch ein weiteres Mal gefragt und hinzugefügt, dass du mich und Mutter mit Koffer – oder war es ein Rucksack? – fortgehen hast sehen. Erneut versicherte ich dir, dass dies nicht der Fall sein kann, schließlich sei ich ja hier und nicht fort und fügte an, dass du es wohl geträumt haben müsstest. Deine Stirn hast du gerunzelt und gemeint, dass dieser Traum sich so wirklich anfühlte. Rückblickend betrachtet, hat dir das Unbewusste in diesem so wirklichkeitsnahen Traum deinen endgültigen Abschied bereits vor Augen geführt. Oder war es eine Eingebung, die der Himmel dir geschickt hat? Gläubig, also ernsthaft gläubig, so wie Mutter, warst du nicht. Als Einzelkind, umsorgt und verhätschelt von deinen Eltern, hast du den Weltkrieg und die Nachkriegszeit – mit all den vielen Nöten – am eigenen Leib erlebt. So sehr hat dich der kindliche Hunger geprägt, dass du später das Mittagessen pünktlichst einzunehmen trachtest, egal die Umstände. Überhaupt hat dich diese historische Katastrophe im Charakter geprägt, prägen müssen. Mutter meinte wiederum, dass du zu lange in der elterlichen Obhut warst, wo es dir an nichts mangelte, wo du wie ein kleiner Prinz verwöhnt wurdest. Kein Wunder, dass du dich später, längst verheiratet, nicht mehr ändern wolltest. Mit anderen Worten, du warst ein Mann der Gemütlichkeit. Manche hätten dich vielleicht sogar als faul bezeichnet, aber so weit würde ich nicht gehen, hast du die Verantwortung immer und zu jeder Zeit getragen. Ja, die auferlegten Pflichten hast du allesamt mustergültig erfüllt und deine Kinder in diesem Sinne erzogen.

Ich sitze in einem Café, direkt an der Josefstädter Straße gelegen. Jene Straße, die dein halbes Leben bestimmte, hast du hier, im achten Bezirk, viele Jahrzehnte lang, die Post ausgetragen. Ein Briefträger warst du, obwohl du mit deinem Handelsschulabschluss zu höherem berufen hättest sein können. Mutter erzählte, dass du bei einer der damals üblichen mündlichen Beamtenprüfungen durchgefallen bist, obwohl du sicherlich alles gewusst haben dürftest. Aber die Nervosität hinderte dich, die richtigen Antworten zu finden. Später hast du mir einmal erzählt, dass dir der Beruf des Briefträgers so sehr gefällt, weil es niemand gäbe, der über einen stünde, während man die Post austrägt. Mit anderen Worten: Du hast die Freiheit, nicht die Karriere gesucht – gar nicht unähnlich meinem Weg, den ich im reifen Alter von 34 Jahren einschlagen sollte.

Das Geldverdienen war dir immerzu ein äußerst wichtiges Anliegen – auch wenn du es nicht auf die Spitze getrieben hast, wie jener Onkel, der am Wochenende ein Taxi gefahren ist, um als Alleinverdiener die kinderreiche Familie zu unterstützen. Das Sparen hatte für dich oberste Priorität – jedenfalls, wenn es sich um gewöhnliche Alltagsausgaben handelte. Und doch bist du wegen deines Sohnes oftmals über den Schatten gesprungen und hast ihn mit teuren Dingen beschenkt. Gefühle auszudrücken, das war niemals deine Sache. Vielleicht war das einfach den Umständen der damaligen Zeit geschuldet. Welcher gewöhnliche Mann deiner Generation, allesamt in einem Weltkrieg verstrickt gewesen, gewährte Einblick in seine Gefühlswelt? Das Bild des Mannes, das Bild der Frau, es hat sich über die Jahre wesentlich verändert und damit die Gesellschaft selbst.

Es war ein Morgen wie jeder andere, als ich im Sommer 1998 ins Büro kam, mich zum Schreibtisch setzte und von einem Telefonanfruf überrascht wurde. Ich hob den Hörer ab und ohne viel Federlesen, wie es deine Art nun einmal war, hast du gesagt: „Die Gabi ist tot!“ – worauf ich nur fragte: „Welche Gabi?“ – worauf du geantwortet hast: „Unsere Gabi!“ – So erfuhr ich vom plötzlichen Tod meiner um drei Jahre älteren Schwester, die Ehemann und zwei Kleinkinder hinterließ. Wenig später saß ich mit dir in der Küche. Eine Nachbarin und Freundin der Familie war zugegen und fragte dich, warum dich der Tod deiner Tochter nicht so mitnehme und du deine Trauer nicht zeigen wolltest. Du hast die Achseln gezuckt und gemeint, man könne nichts mehr tun und es wäre niemanden geholfen, würdest du jammern und wehklagen. Ja, die Männer deiner Generation hatten einen besonderen, für uns nicht mehr nachvollziehbaren Zugang zum Verlust eines nahestehenden Menschen. Wie gesagt, du warst das Kind eines Weltkrieges, mit all den dunklen und tragischen Momenten. Die Aufgabe dieser später heranwachsenden Männer war es, die Initiative zu ergreifen und eine Gesellschaft aus den Trümmern emporzuheben. Es blieb keine Zeit, sich in Trauer und Kummer zu verlieren, wollte man nicht Gefahr laufen, den notwendigen Schwung zu verlieren und im begonnenen Aufbau stecken zu bleiben. Das Vergangene, so schmerzhaft es auch war, konnte nicht mehr verändert werden, aber die Zukunft, die alle Chancen bereit hielt und in der Gegenwart gelebt wurde, konnte zum Besseren geformt werden. Wir haben deiner Generation viel zu verdanken.

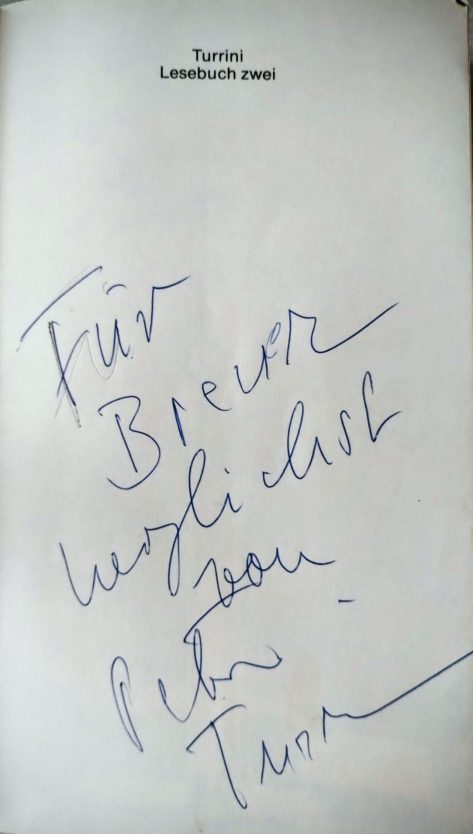

Der Bezirk der Josefstadt hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Als du hier die Briefe und Päckchen ausgetragen und Geldbeträge ausgezahlt hast, war der achte Bezirk recht heruntergekommen und eine stadtnahe Gegend, in der es sich günstig leben ließ. Du hast viele Künstler in ihren kleinen Wohnungen persönlich angetroffen, damals, als sie noch brotlos waren oder von der Hand im Mund lebten. Ein von Peter Turrini für dich signiertes Buch habe ich zu Hause im Bücherregal liegen und ist Beweis dieser Zeit. Wer weiß, vielleicht waren es gerade deine Erzählungen über diese sonderbaren Hungerkünstler, die mich bewusst-unbewusst beeinflussten.

Nebenbei warst du Musiker, hast in den 1950er-Jahren in Big Bands das Saxophon, dann im Post-Orchester und später bei den Hoch- und Deutschmeistern (die Uniform ist noch vorhanden) die Klarinette gespielt und zum Ende hin im Breitenseer-Seniorenorchester die Geige gestrichen. Trotz allerlei Tricks und Kniffe wurden deine Kinder nicht musikalisch. Den Klavierunterricht, den ich als kleiner Bub zu nehmen hatte, bei einer strengen älteren Dame, lehnte ich kategorisch ab. So wurde das Klavier, welches zu Hause stand, wieder verkauft. Und die elektronische Orgel, die später einmal unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte, löste auch nicht den erwünschten Funken aus – sehr zum Leidwesen von Mutter, die sich nicht nur „g’scheite“ Kinder gewünscht hätte, sondern auch musikalische. Du hast unsere Un-Musikalität hingenommen und nicht unangenehm eingewirkt. Einzig, wenn dir etwas wichtig war, hast du mir gehörig in den Ohren liegen können und so lange insistiert, bis mir die Hutschnur riss und ich – zähneknirschend – klein beigab. Während der Sommerferien erhielt ich die Zusage für eine Ferialpraxis als „Postler“ – von dir eingefädelt, weil ich „endlich einmal etwas verdienen sollte“. Ich war ein zart-sensibles Bürschlein, das bereits kurze Geschichten zu Papier brachte und konnte mit der derb-pragmatischen Praxis des damaligen Postlertums wenig anfangen. Mit geballten Fäusten in der Hosentasche trug ich die Post aus – und erlitt ein schmachvolles Waterloo nach dem anderen. Ich fiel aus allen tagträumenden Wolken und musste seufzend am eigenen Leib bemerken, dass Arbeit kein Zuckerschlecken sein dürfte.

Je mehr ich über meine Vergangenheit nachdenke, umso mehr kristallisiert sich der Umstand heraus, dass du einen großen Einfluss auf mein Werden hattest. Freilich nicht auf einen direkten und geradlinigen Weg, mehr „mit der Kirchn ums Kreuz“ bzw. von der „Maschek-Seite“. Meinen Wienerischen Einschlag – samt der lustigen Dialekt-Einlagen – habe ich natürlich dir zu verdanken – mein Wiener Krimi Schwarzkopf hat dir gefallen („Da haust di ob!“), was wohl zeigt, dass der Humor-Apfel nicht weit vom Generationen-Stamm fällt.

Mein Interesse an allem kriegerisch martialischem Getöse kann unmöglich einer familiären Überlieferung zu verdanken sein, gab es in den beiden Familien nur friedlich-besinnliche Ambitionen. Dein Vater Augustin, mein Großvater, war im ersten Weltkrieg ein biederer Schneider fürs Miltär in Brünn – sein schneidiges Foto, das ihn 30-jährig mit Uniform und Säbel zeigt, lässt da freilich viel mehr vermuten. So schneidig dürfte er jedenfalls gewesen sein, dass er einer Tschechin ein Kind machte. Du hast mir einmal erzählt, dass der um viele Jahre ältere Stiefbruder eines Tages vor der Tür stand, damals, als du mit deinen Eltern im Meidlinger Reismannhof gewohnt hast. Onkel Willi, wie er für mich später hieß, wurde in die Wehrmacht eingezogen, kam in französische Kriegsgefangenschaft und blieb im Elsass – weil er nicht mehr zurück, in sein geliebtes Brünn, durfte. Frau und Kind kamen später nach.

Meinem Großvater, der einstmals Kammerdiener des Leopold Popper Freiherr von Podhragy war, setzte ich in meinem Buch Azadeh ein bescheidenes Denkmal. Vielleicht, die Wege der göttlichen Inspiration sind unergründlich, hatte gerade die Vorstellung eines gräflichen Kammerdieners im alten Österreich etwas in mir ausgelöst. Der berühmten Ehefrau des Grafen wegen, nämlich die Schauspielerin Maria Jeritza, wurde er des Hauses verwiesen, da er ihr zu loyal war (und sicherlich die amourösen Eskapaden seines Herren zu verbergen trachtete). Er ging 1922 nach Wien, wurde Postbeamter und gründete mit der elf Jahre jüngeren Maria Teufner – spät, aber doch, eine Familie. Erst jetzt fällt mir auf, dass du alte Eltern hattest. Dein Vater war bereits 46 und deine Mutter 35 Jahre alt, als du 1931 als einziges Kind der beiden zur Welt gekommen bist. Kein Wunder, dass du wie ein Prinz behandelt worden bist, in diesen tumultuarischen Zeiten.

Von Großvater habe ich nur eine vage Erinnerung. Schickte er mich nicht einmal in die Trafik um Virginias zu holen? Da dürfte ich vielleicht fünf Jahre alt gewesen sein. Im Kopf habe ich noch die Einrichtung der kleinen Gemeindewohnung im Reismannhof. Der Schaukelstuhl mit grüner Textilbespannung, der alte schwarzweiß-TV-Apparat auf der Anrichte (samt Zimmer-Antenne), das alte Radio daneben, der Esstisch in der Mitte, die schweren Vollholzkleiderschränke an der Wand, eine Kommode beim Fenster, in deren Lade ich zwei Orden von Großvater fand. Obwohl Großmutter nur eine kleine Küche zur Verfügung hatte, dürfte sie eine besondere Köchin gewesen sein – das erwähnte Mutter immer wieder um im gleichen Atemzug anzumerken, dass sie zu dumm war, um etwas von ihr zu lernen. Dass Großmutter eine gute Köchin gewesen sein muss, steht außer Frage, warst du trotz der gesellschaftlichen Nöten gut genährt. Die Fotos von damals zeigen dich normal gewichtig. Erst später hast du ordentlich zugenommen. Ich kenne dich vor allem mit Bauch. Seltsam, weil, wenn ich lese, dass Übergewicht schlecht für die Gesundheit sein soll, dann denke ich an dich und deine „Rossnatur“. Dass du einmal wegen einer Grippe oder Verkühlung zu Hause geblieben wärst, daran kann ich mich nicht erinnern. Schwer zu sagen, woran es gelegen ist, dass du solch eine Widerstandskraft an den Tag legen konntest. Den Oberschenkelhalsbruch, da warst du bereits 87 Jahre, wenn ich mich recht entsinne, und die notwendige Operation, die hast du so gut weggesteckt, dass du bald wieder ohne Hilfe deine Wege gehen konntest.

Blöd, dass du ausgerechnet auf einen deiner vielen Erledigungen gestürzt bist. Das linke Handgelenk und der rechte Oberarm waren gebrochen und sollten nicht mehr gut verheilen. Damit warst du auf Hilfe anderer angewiesen. Dann kam noch die Diagnose Parkinson dazu – und damit zahlreiche Medikamente, die meiner Meinung nach mehr schadeten als nutzten.

Eine Angewohnheit, die mir dann und wann die Galle aufsteigen ließ, war deine Hörigkeit gegenüber „Experten“ und „Studierten“. Was diese Leute sagten, musste wahr und richtig sein. Als ich meine Theorien über die gesellschaftliche Beschaffenheit dieser Welt entwickelte, suchtest du immer Bestätigung von „Experten“, die nur in ganz seltenen Fällen im Mainstream zu finden waren. Aber wenn in einer Zeitung oder im Fernsehen eine meiner sonderbaren Ansichten Bestätigung fand, dann zolltest du mir großen Respekt. Gerade in der Corona-Zeit musste ich viel Energie aufwenden, um dich und Mutter davon abzuhalten, eine lebensgefährliche Dummheit zu machen.

Weißt du, ich bin heute recht spät aufgestanden. Dein Beruf wiederum brachte es mit sich, dass du unter der Woche um 5 Uhr früh aus dem Bett gestiegen bist – egal die Jahreszeit, egal das Wetter. Eine halbe Stunde später – zwei Marmeladenbrote gegessen, aufgewärmter Milchkaffee getrunken – habe ich manchmal die Eingangstüre ins Schloss fallen hören. Am Wochenende, wenn ich mich nach 9 Uhr noch im Bett rekelte, bist du schnurstracks zu mir ans Bett: „Willst jetzt net einmal aufstehen?“ Zu sehen, dass dein Sohn sein Leben „verbummeln“ könnte, hat dir vermutlich so sehr zugesetzt, dass du unverblümt deine Ansicht Ausdruck verliehen hast. Sehr zu meinem Ärgernis, schließlich hast du dich auch dann nicht zurückgenommen, als ich bereits mein Leben eigenständig zu führen trachtete. Ja, deine übermäßige Sorge, dein Sohn könnte in die Armut fallen, sei es aus Faulheit, sei es aus Dummheit, hat dich dazu gebracht, immer wieder auf mich ungehörig einzuwirken. Meine berufliche Karriere war dir so wichtig, dass du alle Details über jede meiner neuen Anstellungen wissen wolltest. Für mich hingegen war damals jeder Job nur ein Mittel zum Zweck (und trotzdem machte ich Karriere – weil ich nun einmal in der Erfüllung auferlegten Pflichten erzogen worden bin).

Als ich dir und Mutter beim Heurigen unterbreitete, mich selbstständig zu machen – der Muse wegen – hast du es verständnislos hingenommen. Vermutlich hat es dir innerlich einen Knacks gegeben und du hast bereits deinen Sohn in der Gosse liegen sehen. Kam ich seinerzeit auf Besuch, hast du bereits im Vorzimmer die Frage an mich gerichtet: „Wann kommt das nächste Buch raus?“. Du gehörtest einer Generation an, die nur das Materielle zu schätzen wusste. Könnte ich es dir verdenken? Dass es gerade dein Sohn sein sollte, der nach den Sternen greifen wollte, wie all die brotlosen Künstler in der Josefstadt, denen du die Post zugestellt hast, ist eine, der vielen Ironien unseres Lebens. Dabei war meine Entscheidung, mich als Schriftsteller zu versuchen, keine bewusste – vielmehr erfuhr ich die göttliche Inspiration. Du hast mit alledem nicht viel anfangen können. Natürlich nicht, so bodenständig und pragmatisch wie du dein Leben gelebt hast – und doch hast du auf Literaten und Musiker und Dramatiker immer wieder mit Laune zurückgegriffen. Damals, als ich noch grün hinter den Ohren war, hast du ab und zu im Wohnzimmer eine Langspielplatte aufgelegt und eine Oper gehört. Sehr zu meinem Missfallen. Und die erwachsenen Bücher im Regal interessierten mich kein Bisschen. Ich guckte lieber TV, las Comics, zeichnete martialisch-kriegerische Konflikte oder ließ meiner Phantasie freien Lauf im Kinderzimmer. Es ist schon seltsam, dass du in einem musischen Sinne nicht auf mich eingewirkt hast und trotzdem sollte mich eine musisch-kreative Bestimmung erfüllen.

Der heutige Vormittag zeigte sich von einer wolkenverhangenen Seite. Der einsetzende Regen ließ mich in eine der Bäckereifilialen auf der Josefstädter Straße flüchten, aber dort war nicht daran zu denken, dir einen Brief zu schreiben. Im Popup-Kaffeehaus, keine zehn Schritte weiter, trank ich den ekelhaftesten Kaffee meines Lebens. Weißt du noch, du hast mich einmal auf dein Postamt mitgenommen, mir gezeigt, was du tagtäglich auf dich nimmst. Warum du mich mitgenommen hast, weiß ich nicht mehr. War es ein entspannter Samstag? Da gab es nur die abonnierten Zeitungen auszutragen. Ein Nebenverdienst, der dir gut in den Kram passte. Für gewöhnlich warst du um die Mittagszeit zu Hause und Mutter achtete sorgfältig darauf, dass das Mittagessen zeitgerecht am Tisch stand. Eine Flasche Bier zum Essen hast du dir gegönnt. Nicht mehr. Manchmal trank ich den Schaum, ansonsten ekelte es mir vor dem bitteren Geschmack. Selten gab es ein süßes, dunkles Bier.

Wieder bin ich vom schreibenden Pfad abgekommen. Ich wollte einwerfen, dass nach dem grauslichen Wetter die Sonne vom Himmel strahlt. Weißt du, ich will zur Pfarre St. Stephan, wo es heute und morgen einen Bücherflohmarkt gibt. Alte Bücher um kein Geld, wenn man so will. Am Nachmittag möchte ich dem Fußball der englischen Premier-League folgen. In Meidling, Anfang der 1970er Jahre, gab es noch den Wacker-Platz ums Eck. Die glorreichen Zeiten dieses Fußballklubs waren damals längst vorbei. Der Zufall wollte es, dass ich Wacker mit der damaligen Meistermannschaft Wacker Innsbruck in Verbindung brachte und somit ein Fan des Tiroler Klubs wurde. Eigentlich absurd, als Wiener nicht der Austria, der Rapid oder dem Sportclub oder der Vienna die Daumen zu drücken. Meine ganze Jugend litt ich bitterlich mit Wacker Innsbruck, aus denen sich später der FC Tirol formen sollte. Übrigens gab es am 11. September 2001 ein UEFA-Cup-Spiel des FC Tirol auf ORF 1 zu gucken, während auf ORF 2 die Live-Schaltung nach New York City zu sehen war. Seltsam, wie das Schicksal die Fäden zieht. Der Fußballklub Wacker Innsbruck/FC Tirol sollte mich in späterer Folge nicht mehr interessieren, während 9/11 mein Interesse für die Suche nach „der Wahrheit“ auslösen sollte.

So viel gäb’s zu sagen. Morgen, es ist ein Sonntag Vormittag, will ich mich wieder am frühen Vormittag ins Kaffeehaus begeben und dir noch das eine oder andere erzählen. Welches Kaffeehaus mag es werden? Vielleicht spaziere ich heute noch nach Meidling, besuche den Reismannhof, dort, wo du deine jungen Jahre verlebt hast. Der Bombentreffer, der das Nebenhaus traf – gottlob ein Blindgänger – ließ das elterliche Schlafzimmer förmlich in der Luft hängen und durfte bis zum Wiederaufbau nicht betreten werden. Deine Generation, die noch weiß, was es heißt, einem Bombenterror ausgesetzt zu sein, verschwindet alsbald endgültig von dieser Welt. Dann wird eine junge Generation, die niemals große Nöte durchlitt, über die Zukunft entscheiden. Ein arabischer Gelehrter soll einmal geschrieben haben:

Harte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer. Schwache Männer schaffen harte Zeiten.

Dabei sollte man jetzt nicht den Fehler machen, zu glauben, dass „starke Männer“ im Sinne von aggressiv kriegerisch zu verstehen ist. Ganz im Gegenteil. In harten Zeiten müssen Opfer gebracht werden – schwache Männer sind nicht bereit, diese Opfer zu bringen. Zugegeben, du hast dich oft gewehrt, wenn du befürchten musstest, dass dir deine Kinder auf der Tasche liegen und dir etwas von deiner Pension nehmen würden. Und doch hast du es im Alter auf dich genommen, noch einmal für deine beiden Enkelkinder, die ihre Mutter verloren, ein schützendes Zuhause zu schaffen und Verantwortung zu übernehmen. Viele Jahre später lag es an mir, Verantwortung für dich und Mutter zu übernehmen. Es war im Sommer 2022, die Erinnerung klar vor meinen Augen, nagt in mir. Aber davon will ich jetzt nicht reden. Noch nicht. Ich verschiebe es auf morgen. Heute will ich hinaus, in die Sonne, später mich in alten Büchern verlieren und schließlich nach Meidling. Weil ich aus dem Gefühlten schöpfe, sind mir diese Begegnungen, in denen ich die Vergangenheit spüre, wichtig. Hand aufs Herz, liebend gerne würde ich mich jetzt in eine geborgene Gemütlichkeit flüchten. Aber heute, heute ist ein besonderer Tag. Heute gilt es Opfer zu bringen. Und stark zu sein.

***

Es ist ein Sonntag Vormittag. Der Himmel zeigte ein kräftiges Blau als ich mich erneut auf den Weg in die Josefstädter Straße machte – an deinem ehemaligen Postamt vorbei – und das Café aufsuchte. Mein Stammplatz unbesetzt. Überhaupt dürften die gutbürgerlichen Gäste den Morgen spät begrüßen, was mir natürlich sehr behagt, werden meine Gedanken nicht durch lautes Geplauder gestört.

Ich schlenderte gestern von hier zum Steffl. Ein hübscher Spaziergang. Viele Bücher gab es nicht mehr zu sondieren, am Pfarrflohmarkt. Ein schmales Hemingway-Taschenbuch über Paris und das Tagebuch der Alma Mahler-Werfel war alles, was ich ergattern konnte. Als ich das Tagebuch aufschlug, las ich jene Stelle, in der Schnitzler den Tod seiner Tochter betrauerte:

„Als ich im Jahr 1907 Gustav Mahler auf einer Bank in Schönbrunn ganz allein und trauernd sitzen sah, den Kopf gesenkt – es war nach dem Tod seiner Tochter Maria -, da dachte ich mir: wie kann dieser Mann das überleben?“

Das war im Jahr 1928, als Alma die Szene mit Schnitzler notierte. Exakt 70 Jahre später sollte auch dir deine Tochter abhanden kommen. Aber die Zeiten haben sich da längst geändert. Ein ganzer Weltkrieg liegt dazwischen. Und der Wiederaufbau, der alle Kräfte verlangte, führte in eine prosperierende Zukunft – auch wenn Mutter einmal meinte, dass es erst mit Kreisky und der SPÖ in den 1970er Jahren aufwärts ging und man sich dann auch unter der Woche Fleisch leisten konnte.

In Bezug auf freiberufliches Geldverdienen war unsere Familie nicht vom Glück geküsst. Großvater, so hast du mir einmal erzählt, habe neben seinem Dienst bei der Post zu Hause geschustert und sich so ein paar Münzen für die kleine Familie dazuverdient. Bis er angezeigt worden ist und damit aufhören musste. Und dein Ausflug in einen Zusatzverdienst endete mit einem Verlust, den ich als Junge miterlebte. Vermutlich kommt daher meine Abneigung, finanzielle Risiken einzugehen. Einmal versuchte ich mich am Spekulieren, kaufte während des (bereits abflauenden) Wiener Börsenbooms Aktien von Semperit, die ich später mit Verlust abstoßen musste. Und Großmutter, eine geborene Teufner, hätte einen Patzen Geld bekommen sollen, da ihr Vater seine große Landwirtschaft in St. Andrä an der Traisen verkaufte. Aber am nächsten Tag, so erzählte es mir Mutter mit einem Seufzer, da „fiel das Geld um“. Mit anderen Worten, der schöne Patzen Geld war über Nacht wertlos geworden. Ob diese Familienanekdote stimmen mag? Und das Haus in Obernberg, das 1945 Großvater von einem Stiefbruder mit Namen Bachböck erbte – er war Pfarrer im oberösterreichischen Kirchberg -, verliert sich im Nachkriegswirrwarr. Du hast mir erzählt, wie du mit deinem Vater die beschwerliche Reise nach Obernberg gemacht hast, nur um festzustellen, dass im Haus ausgebombte Familien untergebracht wurden. Durch die vier Besatzungshoheiten im Nachkriegsösterreich war Besitznahme unendlich schwierig. Und einmal erwähntest du, dass Großvater das Angebot ausschlug, das geerbte Haus in Oberösterreich mit einem in Salzburg zu tauschen. Warum er es nicht getan hat, fragte ich, worauf du nur mit den Achseln gezuckt hattest und meintest, dass damals niemand wusste, wie es mit Österreich weitergehen würde. Wahrlich, nachfolgende Generationen machen sich keine Vorstellung von der enormen Ungewissheit, die nach 1945 herrschte. Fremde Mächte bestimmten nach eigenen „Gesetzen“ und Bedürfnissen und konnten jederzeit Besitz beschlagnahmen. Eine Teilung Österreichs in Ost und West – analog Deutschland – war durchaus vorstellbar. Und wer wollte freiwillig in einem von der Sowjetunion regierten Gebieten verbleiben?

Zurück zum lieben Geld, das immer eine große Rolle für dich spielte. Du hast die Geldschachtel, die im Wohnzimmer stand, wie einen Schatz bewacht. Noch als unschuldiges Kind habe ich dir aus deiner dicken Geldbörse hie und da ein paar Münzen entnommen (das Wort „gestohlen“ will mir nicht über die Lippen kommen), um mir Eis oder Süßigkeiten zu kaufen. Ich sehe es noch vor mir, wie ich leise an der Garderobe im Vorraum ans Werk ging, wissend, dass du im Wohnzimmer dein Nickerchen hältst. Ich getraute mich nicht, dich nach den den Münzen zu fragen. Vermutlich habe ich immer wieder bemerkt, dass du bei jeder unnötigen Ausgabe brummend den Kopf geschüttelt hast. Gott sei’s gedankt, dass mich diese Verfehlung nicht auf die schiefe Bahn gebracht hat. Im Gegenteil, ich wurde ein rechtschaffener Bürger, der jeder finanziellen Verpflichtung pünktlichst nachkommt.

Eine Lüge kam dir übrigens nie über die Lippen. Das führte natürlich zu grotesken Situationen, die auf mich unangenehm wirkten. Du hast keinen Hehl daraus gemacht, wenn du mit etwas unzufrieden warst und dabei keinerlei Rücksicht darauf genommen, ob deine Aussage, so wahr sie auch sein mochte, dem anderen weh tun könnte. Kurz, du warst schmerzhaft direkt. Nur Mutter, an deiner Seite, versuchte das von dir Hingesagte mit einem Lächeln abzumildern. Ja, ihr beide habt euch blendend ergänzt, bis zum bitteren Ende.

Dabei gab es zwei Tode, die du gestorben bist. Ich hatte die Verantwortung für dich und Mutter zu tragen und merkte, dass die Pflege, die du benötigst, Mutters Kräfte bei weitem zu übersteigen begann. Es musste eine Lösung gefunden werden – die mir schwer fiel, sehr schwer. Einen geliebten Menschen in ein Pflegeheim abzugeben, wohl wissend, dass er dort seinen Lebensabend beschließen wird, somit nie mehr wieder sein eigenes Heim, das er aufgebaut und in dem er sein Leben zugebracht hat, bewohnen würde dürfen, ist nur schwerlich zu ertragen. Ich sehe die damalige Szenerie noch vor mir, der frühe Morgen, du hast gerade dein Frühstücksbrot zu dir genommen und ich versuchte dir schonend zu erklären, dass es keine Alternative gäbe. Dieser Moment, wo es dir dämmerte, dass du dein Heim verlassen würdest müssen, für immer, lässt mich in eine tiefe Melancholie fallen. Die moderne Überflussgesellschaft, die nur noch kleine Familien hervorbringt, bietet Hilfe und Beistand. Aber für die Bürokratie, so viel ist mir klar geworden, ist der zu behandelnde oder zu pflegende Mensch nur noch eine Nummer in einem Akt. Der Versuch, dich in ein näher gelegenes Pflegeheim umzusiedeln, scheiterte kläglich. Vermutlich deshalb, weil die unterschiedlichen Anstalten eifersüchtig auf ihre Auslastungszahlen wachen. Der weite Weg in den 12. Bezirk – nicht unweit deiner ehemaligen elterlichen Gemeindewohnung – ließ spontane Besuche nicht zu.

Überhaupt, diese Besuche, sie lagen mir bereits Tage zuvor im Magen. Weil diese Pflegeheime für einen gesunden Menschen, der voller Tatkraft steckt und die Welt aus den Angeln heben will, einen Blick in die Hölle von morgen gewährt. Unweigerlich wird man in diesen dunklen Strudel gezogen und es brauchte Stunden, vielleicht sogar Tage, bis die lebensbejahende Ordnung in Kopf und Brust erneut hergestellt wurde. Gewiss, dein Pragmatismus – regelmäßige Mahlzeiten! – ließ dich alles beinahe stoisch ertragen. Aber was du wirklich gedacht, was du wirklich gefühlt hast, konnte ich nur erahnen. Du hast dich eben abgefunden. Meine Besuche liefen ähnlich ab. Nach einer guten Stunde Geplauder, da habe ich dich an deinen Mittagstisch geführt und mich von dir verabschiedet. Der seelische Alpdruck ließ mich förmlich flüchten. Es ist mir unangenehm, all das zuzugeben, sollte ich doch als nunmehriges Familienoberhaupt Stärke zeigen. Aber ich war niemals bereit all jene Opfer zu bringen, die vielleicht nötig gewesen wären und bin – ich nehme es achselzuckend zur Kenntnis – einer dieser schwachen Männer, der kommenden Generationen harte Zeiten aufbürden wird. Ich bin Schriftsteller, ich kämpfe nicht mit Fäusten (wie Hemingway), ich lasse Papier und Feder für mich sprechen (wie Schnitzler).

Mit der (brotlosen) Schriftstellerei deines Sohnes konntest du nicht viel anfangen. Verständlich, für einen Pragmatiker, der das Materielle über alles stellte. Das Hemd und das Brot ist dir immer näher gewesen als jede musische Gedankenspielerei. Erst zahlreiche Geldscheine in der Tasche oder positive Zahlen auf dem Konto ließen dich ruhig schlafen. Ich lernte deshalb von klein auf, das Taschengeld nicht aus dem Fenster zu werfen, sondern zu sparen. Im Gegensatz dazu verprasste meine ältere Schwester jeden Schilling, den sie hatte oder auch nicht hatte. Die Leviten, die ihr von dir und Mutter gelesen wurden, halfen lange Zeit nichts. Dass sie sich später auch noch als alleinerziehende Mutter versuchte, passte zu einem Charakter, der im Hier und Jetzt lebte und die Zukunft als „irgendwann einmal“ betrachtete. Natürlich hast du deine Tochter aufgenommen. Genauso wie du dich später deiner Enkelkinder angenommen hast. Dabei, wie zuvor erwähnt, hast du dir kein Blatt vor den Mund genommen und die zusätzlich anfallenden Kosten lautstark erwähnt. Mutter hat dich dafür gemaßregelt, dir den Kopf gewaschen. So war es. Aber am Ende warst du stets bereit, wenn auch mit „Matschkern“, zu helfen und für die anderen, da zu sein.

Das Kaffeehaus hat sich gefüllt, der Lärmpegel bereits unangenehm. Es ist an der Zeit, diesen Brief zu beenden. Dabei gäb’s noch so viel zu erzählen. Beispielsweise, der Nachmittag, als du mir das Fahrrad fahren beigebracht hast – damals radelte ich an jener Mauer entlang, die zur Maria-Theresien-Kaserne gehörte und in der ich viele Jahrzehnte später eine Urinprobe abzugeben hatte. Wie dem auch sei. Nächstes Jahr, um dieselbe Zeit, so es Gott will, werde ich wieder hier sein und ein weiteres Mal an dich denken und dir schreiben. Ich bin Schriftsteller. Es ist meine Verpflichtung.

Da fällt mir ein, zu guter Letzt, dass ich Azadeh im Dezember – nach 23 Jahren – veröffentlichen werde – so mir der Himmel gewogen bleibt. Und egal, wie oft ich dir von Musenküssen und innerer Bestimmung auch erzählt habe, stets hörte ich von dir nur jene Frage, die dir so wichtig war, dass ich sie längst verinnerlicht habe:

„Und? Wie viel hast schon verkauft?“

***

P.S: Ich bin zu jener Kirche spaziert, die für dich Schnittpunkt zwischen Kindheit (du hast sie mit deinen Eltern besucht) und Lebensabend (aus deinem Fenster im Pflegeheim konntest du die Kirche sehen, war es das „Nachbarhaus“). Wie es sich gehört, habe ich eine Kerze angezündet. Von dort habe ich mich auf die Suche nach der großelterlichen Wohnung in einem der vielen Meidlinger Gemeindebauten der 1920er und 1930er Jahre gemacht. Dummerweise bildete ich mir ein, dass sich die Wohnung deiner jungen Jahre außerhalb des Gürtels befinden müsse. Irrte lange umher. Erinnerte mich wieder daran, dass du in den 1930ern die Waltraut Haas kennengelernt hast. Auf einem alten Foto sieht man ein Mädchen über dich kleinen Bengel gebeugt, scheinbar Läuse in deinen Haaren suchend. Wo mag das Foto nur sein? Schließlich fand ich mit digitaler Hilfe aus Silicon Valley den richtigen Weg. Du hättest jetzt sicherlich den Kopf geschüttelt, ob meiner Orientierungslosigkeit. Schließlich und endlich habe ich dann doch den mir so bekannten Eingang in der Murlingergasse gefunden und Fotos gemacht. Ich möchte sie dem Brief hinzufügen. Der Anschaulichkeit wegen. Von der Murlingergasse bin ich damals der Großmutter ausgebüchst und habe mich hüpfend vor Freude nach Hause auf den Weg gemacht. Ich sehe es noch vor mir, wie ich über eingelassene Glasplatten am Gehsteig springe. Wie alt mag ich damals gewesen sein? Fünf oder sechs Jahre. Habe ich wirklich ganz alleine nach Hause gefunden? Ich bin den Weg heute Nachmittag, bei strahlend schönem Herbstwetter, nachgegangen. Auch damals schien der blaue Himmel auf mich herab. Der direkte Weg zur Meidlinger Hauptstraße war mir durch einen Wohnblock versperrt, ich hätte demnach einen Zick-Zack-Kurs einschlagen müssen. Aber einmal auf der Meidlinger Hauptstraße hätte ich den Weg nach Hause, das praktisch in einer geraden Linie zu erreichen war, finden müssen. Als ich endlich zu Hause war, damals, habe ich mich aufs Klo begeben und abgesperrt. Irgendwie dünkte mir, dass ich etwas angestellt haben musste. Das Grätzel unseres ehemaligen Zuhauses hat sich verändert. Da und dort entstanden neue Häuser. Aber sonst fand ich mich ganz gut zurecht. Die Kreuzung, einen Block unterhalb unserer Wohnung, erkannte ich sofort. Dort gab es oftmals Unfälle mit Blechschaden. Hörte ich es Krachen, musste ich sofort hinunterlaufen und gaffen. An der Kreuzung gab es auch jenen Fleischhauer, wo ich hie und da meine Semmel mit Leberpastete bekam. Ich verabsäumte, einen Sprung zum alten Wackerplatz zu machen. So glaube ich mich zu erinnern, dass ich während eines Fußballspiels unter den Tribünen gespielt hätte. Der Fußballplatz wurde 1971 aufgelassen, es wäre demnach eine sehr frühe Kindheitserinnerung. Nur ein paar Jahre später besuchte ich mit Freunden den aufgelassenen und längst überwucherten Platz. Ich erinnere mich, ein verrostetes Drehkreuz im Gebüsch liegen gesehen zu haben. Recht schade, dass so viele Wiener Fußballvereine in die Bedeutungslosigkeit verschwanden. So viel Geschichte. So viel Begeisterung. Spielte Wacker gegen Rapid, hast du mir einmal erzählt, dann war das Stadion bummvoll und die Straßen in der Gegend und damit rund um unser Wohnhaus mit Autos zugeparkt.

Ja, so viele Geschichten. Und so wenig Zeit, sie zu erzählen.

Hinterlasse einen Kommentar